قصبے میں سوکھے میووں کے سب سے پرانے بیوپاری روشن آغا کی کوٹھی میں اس صبح خفگی کا ماحول تھا۔ آنگن میں چمپا کے جھرمٹ میں چھپی چڑیاں چپ تھیں۔ تیسری کلاس میں پڑھنے والا ان کا نواسا، میسم روز کی طرح سلام کرکے ممی سے گال ملانے گیا تو انہوں نے جھڑک دیا۔ بال بھی نہیں چھونے دیے۔ تیار کرتے وقت لنچ باکس میں بریڈ کے بیچ کھیرا ٹماٹر کی پھانکیں رکھ دیں۔ اس نے منھ بنا کر، سخت آنکھوں کی کور سے سب کچھ دیکھا اور نکلتے ہوئے نظر بچاکر اپنے تکیے کے نیچے سے ایک کھلونا کھینچ کر اپنے بیگ میں اڑس لیا۔

یہ ایک جرسی گائے تھی جو اسے دو دن پہلے اپنی سالگرہ پر پالتو جانوروں کے ایک سیٹ کے ساتھ گِفٹ میں ملی تھی۔ اس سال بھی وہی ہوا۔ ڈیڈی نے ناراض ہوکر انگلی دکھائی، “ابو کہا کرو!”

وہ غباروں سے سجی اونچی چھت کے نیچے، کیک کے سامنے بیٹھے نانا کی لمبی داڑھی کی اوٹ میں ہوکر کھلکھلایا، “ڈ۔ے۔ ڈی۔”

ان کی آنکھیں تن گئیں۔ اچھا تو اب انگریزی تعلیم کا استعمال نافرمانی کے لیے کیا جانے لگا ہے۔ نانا نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کی، “یہ ملک ایک امام دستہ ہے جس میں ہر قوم وقت کے ساتھ کھرل ہوکر کچھ اور ہی ہو گئی ہے۔ اسے اچھا لگتا ہے تو کہنے دیجیے۔ دونوں کا مطلب ایک ہے۔”

میسم نے اسکول بس میں بیٹھتے ہی سینڈوچ کو کھڑکی سے باہر اچھال کر گائے کو ڈبے میں رکھ لیا۔ اسے بریڈ سے آنے والی ہیک اور چیمڑ ولایتی ٹماٹر کا لجلجاپن سخت ناپسند تھا۔

اس نے لنچ کے وقت اپنا ڈبہ کھولا اور کھیلنے لگا۔ گائے کے پیٹ میں ایک بٹن تھا جسے دبانے پر وہ آنکھیں بند کرکے موج میں گردن ہلاتی۔ ہر جنبش کے ساتھ پیٹھ پر بھورے کتھئی چکتے نمودار ہونے لگتے۔ بٹن آف کرنے پر وہ پھر سے براق سفید ہوکر اپنی لمبی پلکوں والی کالی آنکھیں کھول دیتی۔ وہ اپنے گرد جمع ہو گئے بچوں کے چہروں پر حیرانی، جلن اور تمسخر دیکھ کر سیراب ہوا۔ کسی نے جھپٹا مارا۔ وہ پہلے سے تیار تھا۔ ڈبا جھپٹ کر چنپت ہو گیا۔

شام تک سارے قصبے میں اور باہر افواہ پھیل چکی تھی کہ ہولی کراس پبلک اسکول کا ایک مسلمان بچہ لنچ ٹائم میں بیف کھاتا ہے۔ اگلے دن بچوں کے سر پرست آکر، اس بچے کو اسکول سے فوراً نکال باہر کرنے کی مانگ کرنے لگے۔

تیسرے دن، اسکول کے گیٹ پر زہریلی پاکیزگی کی چاپ سے ہانپتی عورتوں اور ادھیڑ بزرگ لوگوں کا مجمع لگ گیا جن میں سے زیادہ تر بڑے عہدوں پر تھے۔ ترنگے اور تختیاں لہرا کر نعرےبازی ہونے لگی۔ شنکھ پھونکے جانے لگے۔ پولس بلانی پڑی۔ پرنسپل نے کلاس ٹیچر کو بلایا۔ کہا، “کون بچہ کیا کھاتا ہے، اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ میں صرف اس کی صحت دیکھتی ہوں۔”

جب پانچ بچوں کے ٹرانسفر سرٹیفیکٹ کی اپلیکیشن ایک ساتھ آ گئی، پرنسپل نے میسم کو اپنے آفس میں بلاکر سر پرستوں کے ایک ڈیلی گیشن کے سامنے پیش کیا۔

اسکول سے، میسم کے سر پرستوں کو بھی فون کرکے طلب کیا گیا تھا لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس کے ڈیڈی کو تیز انگریزی بول کر ڈرانے والی، باتونی عورتوں کے بیچ کمتری محسوس ہوتی تھی اور غصہ آتا تھا۔ ممی کا بھی یہی حال تھا۔ غیر ذمہ دارار ہونے کی تہمتوں پر گھسیٹے جاتے ہوئے وہ ٹیچروں سے جتنے رضامند ہوتے، کوفت سے اتنے لبریزہوتے جاتے۔ اسکول کی فرنگی توپوں کے سامنے کون جائے، یہ معاملہ اس صبح بھی طے نہیں ہو پایا تھا۔

گارڈوں کو گالی دیتی بھیڑ زبردستی آفس میں گھس آئی۔ بیسیوں غراتی آوازوں میں ایک ساتھ پوچھا گیا، “کیا تم لنچ میں گائے لاتے ہو؟”

کرسی پر بیٹھے میسم نے گلوب گھماتی پرنسپل میڈم کی طرف دیکھ کر، اپنی ا سکیم کی کامیابی پرزبان سے ٹوٹا دانت چھپاتے ہوئے، اپنے چھوٹے سے سینے پر ٹھڈی ماری، “یس!”

اس وقت وہ دلفریب گائے، اس کی پینٹ کی جیب میں آنکھ کھولے کھڑی تھی۔ وہ میڈم کو دکھا بھی دیتا لیکن اتنے اجنبیوں کی باہر لٹکتی آنکھیں اور غصے سے بگڑے چہرے دیکھ کر سہم گیا۔ کتابوں کی الماریوں کے شیشے بھڑبھڑاتے ہوئے وہ چلائے، “تمہیں کھانے میں کچھ اور نہیں دیا جاتا؟”

ممی کے ریشمی بالوں کے چھلے یاد کر، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔پلکیں بھیگ کر چمکنے لگیں۔ اس نے سب کی طرف گردن اٹھاکر کہا، “نو۔”

اسے اپنے سر پر جھکی بھیڑ کے پسینے کی بدبو اور گرم سانسوں کے جھلسانے والے بھبھکے لگ رہے تھے۔ وہ کرسی سے سرک کر نیچے اترا اور چلنے لگا۔ اس بے ادبی پر کئی ہاتھ اچھلے جو اس کی گردن جھپٹ لینا چاہتے تھے۔ پیچھے سے کوئی چلایا، “روکو بھینچود ہرے سنپولے کو، ساتھ میں روٹی چاول کچھ تو لاتا ہوگا؟”

آفس کی کھڑکیوں پر دھکامکی کرتے، بڑی کلاسوں کے لڑکے لڑکیاں پنجوں پر کھڑے تھے۔ وہ اس کے پیچھے لپکے۔ وہ ننھے قدموں سے دھپ دھپ کرتے ہوئے کاریڈور میں بھاگ چلا۔ ایک لڑکے نے ٹانگ اڑائی، وہ پھدک گیا۔ دوسرے نے برابری پر دوڑتے ہوئے جھک کر اس کے پیٹ میں کہنی ماری۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے، گھائل چڑیا کی طرح کاریڈور کے فرش پر پھسلتا ہوا ایک کھمبے سے ٹکرایا جہاں اسٹینڈ پر جھولتے گھنٹے کے بغل میں ایک پیون کھڑا تھا۔

وہ پیون کے پیروں سے لپٹ گیا ،جو ایسے ڈرا ،گویا وہ بچہ کوئی جانور ہو جو گھبراہٹ میں کاٹ کھائےگا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود کو پوری طاقت سے سکوڑ کر چھڑایا اور پسینہ پونچھتا ہوا گیٹ کی طرف چلا گیا۔

اس کے پیٹ میں کچھ ڈُبّ سا ہوا۔ منھ سوکھنے لگا۔ بڑے لڑکے صرف اس کی گائے نہیں چھیننا چاہتے تھے۔ آج ان کے پیچھے ان کے سر پرست بھی کھڑے تھے۔ انہیں چھوٹ تھی کہ ان کے گھروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، دن رات جو صرف کہا جاتا تھا، وہ اسے کرکے دکھا سکتے ہیں۔

وہ بدحواس ہوکر چلاتے ہوئے اپنے کلاس روم کو جانے والی سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ جس کی ریلنگ پر وہ روز پھسلتا تھا۔ آج وہاں جگہ نہیں تھی۔ نیچے سے اوپر تک، پھٹی آنکھوں سے اسی کو دیکھتے بچے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ کود کر اس کی جانب جھپٹے۔ وہ مڑ کر بھاگا اور دو منزلہ لال عمارت کے بیچ، جونیئر سیکشن کے پلےگراؤنڈ میں ایک سلائڈر کے نیچے چھپ کر ہانپنے لگا۔

اس نے آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھیں چاروں طرف گھمائیں۔ اسکول اچانک اجنبی ہو گیا تھا۔ ہر طرف، جلدی چلو کا شور تھا۔ کلاس روموں سے بھربھرا کر نکلتے بچے اسے ہی پکڑنے کے لیے برامدوں میں دھکامکی کرتے چیخ رہے تھے۔ ان کی سختی دنگ کر دینے والی تھی۔ بھیڑ کی اندھی طاقت کا نشہ کر چکے بچوں کو واپس بلانے کے لیے ننیں ان کے نام لے لے کر پوری طاقت سے چلا رہی تھیں لیکن وہ سامنے سے پیر پٹکتے ہوئے نکل جاتے۔ وہ اپنی ہتھیلیاں پھیلائے، کندھے اچکا کر رہ جاتیں۔ دوسری منزل سے ایک ٹیچر نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاکر دردناک آواز میں کہا، “انہیں اب تمہیں آکر اس زہرنوشی سے بچا سکتے ہو۔”

وہ چاروں طرف بکھرے گھوڑوں، بطخوں، زِرافوں کو اٹھاکر پھینکتے، ڈسٹ بِنوں کو لاتیں مارتے بچوں کو چکمہ دے کر اسکول کے پچھواڑے کی طرف بھاگا جو اس کے کلاس روم کی کھڑکی سے دکھائی دیا کرتا تھا۔ اسے بڑا پلےگراؤنڈ پار کرنا تھا۔ فٹبال کے گول پوسٹ کے بعد اسکول کی چہاردیواری تھی جو آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے آگے ایک گندہ نالا تھا۔ وہاں پلاسٹک کی پنیوں کی ڈریس پہننے والی ایک پاگل عورت رہتی تھی۔ وہ بچوں کو اپنے دانت اور ناخن دکھاتے ہوئے ناچتی تھی۔ادھر جانے میں سب کو ڈر لگتا تھا۔

گھاس کی تیز مہک اس کی ناک میں جا گھسی۔ اس نے سوکھے حلق سے باہر آتے دل کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے دیکھا، گراؤنڈ میں چگ رہے مور بھی اس کے ساتھ چلاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ نالے کے کنارے گُل مہر کے درخت پر الجھی ایک پتنگ ہوا سے تن کر ڈگمگا رہی ہے۔ وہ ایک مور کی کبھی نہ ختم ہونے والی دُم چھو جانے سے بری طرح بد کا اور کرکٹ کی پچ برابر کرنے والے رولر سے ٹکراکر ڈھیر ہو گیا۔

اس کی پیٹھ پر سے ہوتی ہوئی سفید نیلی بھیڑ سر سے آگے نکل گئی۔ پیچھے سے آنے والے طلبا، اچھلتی ٹائیوں کے بیچ، اسے گھونسوں اور جوتوں سے مارنے لگے۔ کچھ بچیاں، بھنچی آوازوں میں کاؤ ایٹر کاؤ ایٹر ،کٹوا کہتے ہوئے ناخنوں سے نوچ رہی تھیں۔ اسے ہر طرف دھونکتی سانسوں اور بوکھلائے پِلّوں کی غراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرے کے چکتے اڑ رہے تھے۔

ایک بڑے لڑکے نے کپکپاتے ہوئے اپنا جیومٹری بکس کھول کر رولر پر رکھا۔چھوٹوں کو لات سے ٹھیل کر دور کیا۔ اسے بال پکڑ کر بٹھایا اور اپنا نچلا جبڑا دانت سے دباکر، مٹھی میں کسے کمپاس سے اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ ہر وار کے ساتھ اس کی مڑتی، باریک بھورے بالوں سے ڈھکی ٹانگیں، چوڑی ہوکر دھوپ میں چمک اٹھتی تھیں۔

کئی بچے مڑ کر اپنے جیومیٹری باکس لینے کلاس روموں کی طرف بھاگے۔ کچھ بیلٹیں کھینچنے لگے۔ کئی گراؤنڈ کی فینس پر چڑھ کر گل مہر اور اشوک کی ٹہنیاں توڑنے لگے۔

دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچوں کے تین فٹ اونچے ڈھیر کے نیچے دب کر لاپتہ ہو گیا۔

اسکول کے گیٹ کے آگے، ماتھے پر گیلا قشقہ اور گلے میں کڑک سفید ایڈووکیٹ بینڈ لگائے ایک بھاری بھرکم بدن کا مُچھڑ صبح سے چِلّا رہا تھا، اگر لوگ ساتھ دیں تو وہ ہندوؤں کو روز نیا صدمہ دینے والا یہ اسکول اور گایوں کی تسکری کا کاروبار دونوں چٹکی بجاتے بند کرا سکتا ہے۔ گُل مچھوں کے اوپر اس کا منصف شعور سناتنی اور نیچے برٹش تھا۔ وہ اپنا کوٹ درست کر، پرنسپل کے پاس گیا اور رقص کی دعوت دینے والے انگریزوں کی طرح کلاوے اور انگوٹھیوں سے لدا ہاتھ بڑھایا۔ وہ پیچھے ہٹی تو ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اوپر اٹھا دیا، “بھندے!”

“ماترم!” بھیڑ سے کچھ ہلکی آوازیں آئیں۔

کوئی چلایا۔ “ارے، یہی لوگ تو خود کھاتے اور بچوں کو کھلاتے ہیں۔”

“بھندے!”

“ماترم!!”، اس بار خوف زدہ پرنسپل نے بھی ساتھ دیا۔ اس کی آنکھیں ماتھے کے اوپر کہیں ٹنگی ہوئی تھیں۔

لوگ ان کے قریب آنے لگے۔ نعرہ اونچا ہونے لگا۔ رقص کا سماں بن گیا۔ تالیوں کے سر ملتے نہ ملتے، ٹھمکتے لوگوں نے جیبوں سے گاگلس نکال کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ درست کی گئیں ساڑھیوں کے پلو اڑسے گئے۔ سیلفی کی ڈنڈیوں پر سجے موبائل فونوں کے کیمرے چلنے لگے۔ ٹیچر اور اسٹاف بھی دوڑتے آئے اور ناچنے لگے۔

پولیس والے اطمینان میں تھے، جیسے کپتان نے انہیں کسی رشتےدار کی شادی والے گھر کے آگے، مہمانوں پر اپنا رتبہ ظاہر کرنے کے لیے تعینات کیا ہو۔ وہاں جو کلچرل پروگرام ہو رہا تھا، کوئی اندھا بھی بلکہ کوئی اندھا ہی بہتر بتا سکتا تھا کہ وہ لوگ کسی کی عبادت یا آرتی نہیں کر رہے تھے ،بلکہ اسکول سے آتے خالص وحشی پن کے شور کا موسیقی اور رقص میں ترجمہ کر رہے تھے۔ اب وہاں سے کچھ نئی دہاڑتی، بالغ آوازیں اور گالیاں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔

اب بھی کئی سر پرست اپنے جبڑے بھینچے، چھاتیوں پر بازو باندھے کھڑے تھے۔ ایک بلکتی ہوئی عورت اپنے بچوں کو لے کر سبھی سے فوراً اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لینے کہہ رہی تھی۔ بھیڑ نے اسے حقارت سے دیکھا کیونکہ اس کی تیکھی آواز سے رقص لڑکھڑا جاتا تھا۔

صرافے کا ایک بیوپاری بڑی سی گاڑی سے اترا۔ اس نے پھرتی سے پچھلا دروازہ کھول کر رنگین پٹکے باندھے دو کمسن لڑکوں کو ڈپٹ کر باہر نکالا۔ وہ فوراً بھیڑ میں گھس کر ڈھول اور تاشے بجانے لگے۔ اس کا ڈرائیور سیٹوں پر سجی پلیٹوں میں، شہر کے ایک مشہور حلوائی کے یہاں سے آئے خستہ مٹر اور پانی کی ٹھنڈی بوتلیں بھیڑ کو پکڑانے لگا۔ آخر میں اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر ہکلاتے ہوئے پڑھا،’وطن پرستوں اورمذہب کے محافظوں کی خدمت میں یہ چھوٹی سی بھینٹ قبول کرنے کا دل سے شکریہ!’ اور انکساری سے جھک کر، فتحیاب مسکان لیے، مڑ مڑ کر ہاتھ ہلاتا واپس چلا گیا۔

کوئی پینتالیس پچاس منٹ کا وقت لگا ہوگا جب پولس والے ‘بچوں کا جھگڑا’ نمٹانے کے لیے ٹیچروں اور سر پرستوں کے پیچھے اسکول کے اندر گئے۔ وہاں آس پاس کے محلوں اور جھگی بستیوں سے ہلّا بول کر گھس آئے لوگ کام پر لگے تھے۔

لیبارٹری میں آگ لگی تھی۔ دھواں ایک ٹوٹی کھڑکی سے ایسے نکل رہا تھا جیسے انصاف کے سنہری دور کے وِگ والے ججوں کے جھنڈ آپس میں کوئی ہنگامہ خیز مشورہ کر رہے ہوں۔ کتابیں لائبریری میں الٹ کر ساگون کی الماریاں، آبنوس کی میزیں، ٹی وی اور کمپیوٹر ساجھے میں ڈھوئے جا رہے تھے۔ کاریڈور میں ایک مریل بوڑھا واٹر کولر کے نیچے دبا منھ سے خون پھینک رہا تھا۔ چیپل میں عیسیٰ مسیح کی مورتی کے دونوں ہاتھ توڑ دیےگئے تھے۔ دیواریں پان مسالے کی پیک سے رنگ گئی تھیں۔

سوئمنگ پول میں لونڈے نہا رہے تھے۔ نارنگی بالوں والے، پھٹےہال بچے جونیئر سیکشن کے جھولوں پر قبضہ کرنے کے لیے مار کٹائی کر رہے تھے۔ کئی کلاس روموں کے ایئر کنڈشنر اُڑ چکے تھے۔ اِسپورٹس اِسٹور کا سامان لٹ چکا تھا۔ سائکلیں غائب تھیں۔ بیسیوں بچوں کے فون جھپٹ لیے گئے تھے۔ سوئمنگ پول کے چینجنگ روم اور ٹائلٹس میں تین لڑکیوں کا بلاتکار کیا گیا تھا۔ جو اب ادھ ننگی، باؤلی حالت میں ٹیچرز روم کے ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھیں۔

میسم، اسکول کے پچھواڑے کے نالے کے پاس اپنے خون سے سنچی مٹی میں اوندھا پڑا تھا۔ اس کے بدن کے ہر سوراخ سے خون رس رہا تھا۔ کھال ادھڑ گئی تھی۔ کپڑے غائب تھے۔ چہرہ اور بدن اس قدر سوجے تھے کہ یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ یہی بچہ تھوڑی دیر پہلے سب کو تھکاتے ہوئے ہرن کے بچے کی طرح بھاگا ہوگا۔

گراؤنڈ میں چھوٹے بچے ڈر کے مارے رو رہے تھے۔ کچھ جھاڑیوں میں بیٹھے کھسر پسر کرنے میں لگے تھے۔ کچھ پچ رولر کو چلانے کے لیے زور آزمائی کر رہے تھے۔ پاگل عورت، ایک کنارے اپنے بال نوچتے ہوئے کسی جانور کی طرح چیخ رہی تھی۔

میسم کے بیہوش ہونے کے بعد بچوں کے کئی گروہ بن گئے تھے جو آپس میں مارپیٹ کرنے لگے۔ ایک گروہ اسکول کی کھڑکیوں کے شیشوں پر پتھر مارنے لگا۔ ایک نے لیبارٹری میں جاکر آگ لگا دی۔ شروع میں لڑکیوں کا بھی ایک الگ گینگ بنا تھا لیکن گرماگرم بحث کے بعد جلدی ہی بکھر کر لڑکوں میں جذب ہو گیا۔

پتھربازی کے بیچ میں باہر کے لوگ، باؤنڈری وال پھاند کر گھس آئے اور اسکول کسی ملک میں چلتے سول وار کا جیتا جاگتا نمونہ بن گیا۔

زیادہ تر سر پرست اپنے بچوں کو لاپتہ پاکر بوکھلا گئے۔ پرنسپل اور پولس والوں کو گالیاں دینے لگے۔ وہ حیثیت بتانے اور نوکری کھا لینے کے دعووں کے بیچ، تازہ بنی ایکتا کی قسم کھاکر، کسی طرح راضی ہوئے اور اپنے بچوں کوڈھونڈنے کے لیے اسکول کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ پولیس ایمبولینس بلاکر، تینوں لڑکیوں اور میسم کو سرکاری اسپتال لے گئی۔

اسمبلی کے لیے گھنٹہ بجا۔ جونیئر سیکشن کے ہی کچھ بچے مل پائے جو اکیلے گھر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ جب اکٹھا ہوئے تو سسک رہے تھے۔ ہوا پیشاب کی گندھ سے بوجھل تھی جو ان کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ اسکول میں غیرمعینہ مدت کے لیے چھٹی کر دی گئی۔

تینوں لڑکیوں کو ان کے سر پرست آکر لے گئے۔ ان کی میڈیکل رپورٹ میں لکھا گیا، چکر، الٹی، بخار ۔اور کھرونچوں کا علاج ہوا کیونکہ آگے چل کر ان کی شادیاں ہونی تھیں۔ ڈاکٹروں نے میسم کو ‘براٹ ڈیڈ’ بتادیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا کارن حد سے زیادہ خون کا بہہ جانا اور دم گھٹنا بتایا گیا۔ اس کے سر میں غیب سے آئے اسٹیل کے چھ چھوٹےنکیلے ٹکڑے پائے گئے، جو اب بھی اس کی ننھی قبر کے اندھیرے میں ٹمٹما رہے ہوں گے۔

اس کی ماں کے کلیجے میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ کچن میں بیٹھی، امام دستے میں ایک بار میں ایک انگلی کوٹتے ہوئے گنتی رہتی ہے ۔’انجینئر، سائنس داں، سی ای او، ڈاکٹر، پولیس، وکیل، کھلاڑی، پائلٹ!’

پرانے زخم سوکھیں، اس سے پہلے نیا دورہ پڑ جاتا ہے۔

اوہ، اس کہانی سے آپ کو صدمہ لگا!

کوئی بات نہیں، آپ روشن آغا کی حالت دیکھیے۔ جب کوئی نہ ہو، وہ اکیلے اپنی دکان پر بیٹھے بدبداتے رہتے ہیں، “ٹھیک ہی ہوا۔ تمہیں آج نہیں تو کل جانا پڑتا۔ یہ جو گائیں سڑک پر مرتی ہیں اور ان کے پیٹ سے ساٹھ ستر کلو پالیتھین کا گولا نکلتا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو…وہ اندر سے پلاسٹک ہو چکی ہیں، ایک دن باہر سے بھی ہو جائیں گی۔ تب افواہ اور حقیقت کے بیچ کی دوری مٹ جائےگی۔”

٠٠٠

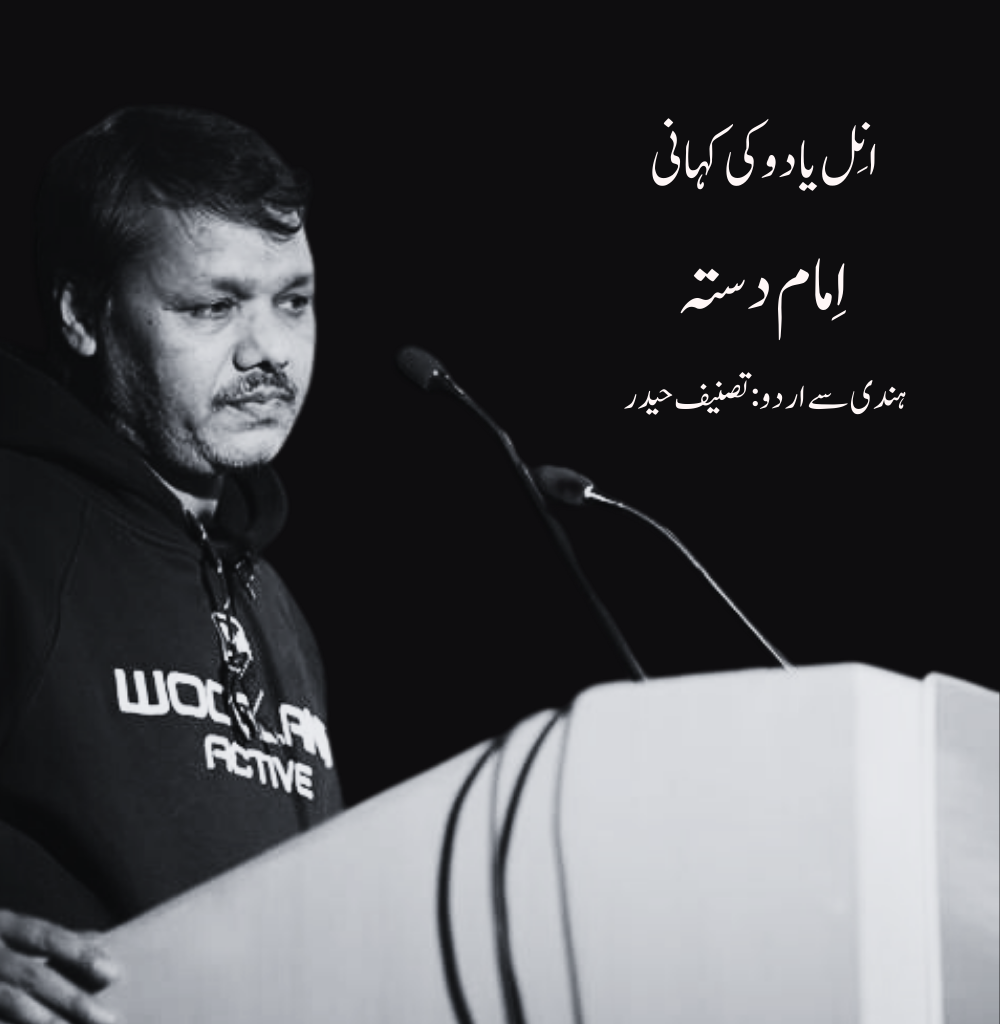

انِل یادو 9 جنوری 1967 کو پیدا ہوئے۔ان کی کہانیاں عصر حاضر کے ہندی افسانوں میں اپنے حساس موضوعات کی وجہ سے ایک خاص جگہ بنا چکی ہیں۔ایک افسانوی مجموعہ’نگر ودھوئیں اخبار نہیں پڑھتیں’ اور ‘گئوسیوک’ نامی ایک مختصر ناول اب تک شائع ہوچکا ہے۔ وہ پیشے سے صحافی ہیں اور اپنے رویے سے بے باک۔گزشتہ پچیس برسوں سے وہ ہندوستان کے بڑے اخباروں ‘دینک جاگرن’، ‘امراجالا’،’ہندوستان’،’نوبھارت ٹائمز’اور ‘آؤٹ لُک ‘ وغیرہ کے لیے ہندی اور انگریزی میں رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ کالم نویسی بھی کرتے رہے ہیں۔

ان کی اس کہانی ‘امام دستہ’ نے ہندی کے معاصر ادیبوں کے حلقے میں، سماج میں موجود سفاک سچائیوں کی بنا پر بڑھتی عدم رواداری اور مسلمانوں کے تعلق سے بنائے جانے والے ماحول کو بالکل ایسے ڈھنگ میں پیش کیا ہے کہ اس مختصر سی کہانی کو ایک نشست میں پڑھنا دشوار ہوجاتا ہے۔نظریاتی سطح پر یہ بحث ہندی کے ترقی پسند اور سیکولر حلقوں میں بہت تیزی سے جگہ بناتی گئی ہے کہ کسی دوسری قوم سے بڑھتی ہوئی نفرت ، اس سماج کے بچوں کو بھی کہیں نہ کہیں تشدد پسند اور لہو پرور بنا رہی ہے۔ایسی کئی خبریں گزشتہ برسوں میں سامنے آئی ہیں، جن میں بہت کم عمر کے لڑکوں، لڑکیوں کے یہاں اس قسم کے تعصب کی کریہہ شکلیں دیکھی بھی گئی ہیں۔انِل یادو نے اس سچائی کو ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھا ہے۔اردو کے پڑھنے والوں کے لیے اس میں ایک سبق یہ بھی مضمر ہے کہ ہمیں مذہبی شدت پسندی کے اثرات کو ان کہانیوں کے ذریعے سمجھنے کی اور اپنے یہاں بھی ایک زیادہ کھلے ذہن اور دوسری قوموں کو قبول کرنے کے رویے کو جگہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔